[2020.10.19]

コロナうつとは?

※コロナうつ・コロナうつ病は、正式な医学用語ではありません

新型コロナウイルス感染症による環境変化に起因して心身の不調が起きた状態をさします。

コロナ禍により、人間関係や仕事の仕方が変化して、イライラ、気分の落ち込み、集中力の低下、頭にモヤがかかったような感じがする、眠れない、起きれない、頭痛、吐き気などうつ病のような症状が増加しやすくなります。

テレワークは職場と家庭の境目が無くなり、メリハリのない毎日を送りがちになりやすく、いつのまにか一年が過ぎたというむなしい感覚に陥ることもあります。

また、1人暮らしの10代・20代ははたらきかたが確立しておらず、周りの人とのコミュニケーションを積極的にとりづらい人もおり、一人で引きこもりがちになり不安を抱えやすくなります。

人との会話や触れ合いなどのコミュニケーションの中で分泌される幸せホルモンのセロトニンが低下することも、心身の不調を招きやすいのです。

コロナうつ症状チェック

- 意思決定が遅くなった

- 集中力が低下した

- 文章が頭に入ってこず、何度も読み直さないといけない

- 寝つきが悪くなり途中で起きることが多くなった

- 小さなことにイライラするようになった

- しょうもないことだと後からわかるのに、悲しくて涙がとまらない

- どうにもならないことだとわかるのに、ネガティブな感情にとらわれてしまう

- 当たっているとわかるのに、つい当たってしまう

巣ごもり育児うつ症状チェック

コロナ禍の外出自粛期間が長期化していることで、幼い子どもを育てる親御さんが「巣ごもり育児うつ」にかかることが多くなっています。

緊急事態宣言後は子育て支援施設の一斉閉鎖などで親御さんが孤立し、うつ発症リスクが2倍以上に高まったとの分析もあります。

- イライラして子供や夫に怒りっぽくなった

- 孤立感や閉塞感を感じる

- 子供に手を出してしまいそうになった

- 子育て中のママ友ができない

- お酒が増えた

大学生のコロナうつ症状チェック

コロナ禍でせっかく勉強を頑張って夢を描いた大学生活ではなく、オンライン授業で友達を作れない、友達と会えない、授業は難しい…

大学に合格してなにを次に頑張ればいいかわからなくなってしまったと悩む人も少なくありません。

せっかく対面になれると思った矢先に、また「まん延防止等重点措置」により授業がオンライン授業になるなど戸惑いを感じるひともいるかもしれません

- 友達や家族に会えない孤独感

- 大学合格後の目標がなくて人生が終わった気がする

- ベッドの上で1日が終わる

- 朝起き上がるのも外出も面倒くさい

- 多くの人に会える夢をもっていたのにオンラインだけでは大学生の醍醐味が味わえない

- 飲み会や旅行を我慢して、親睦がなかなかできず人間関係がつくりづらい

このような、希望をしていた姿と今の自分のギャップに悩みうつ状態になる

コロナうつになりやすい人チェック

- 一人暮らしの1o代・20代

- 育児中の女性

- 生理前の心の不調

(イライラや落ち込み)が強い

- 休日に寝だめをすることが多い

- 自粛期間で飲み会が大幅に減った

- ゲームやネットの時間が多い

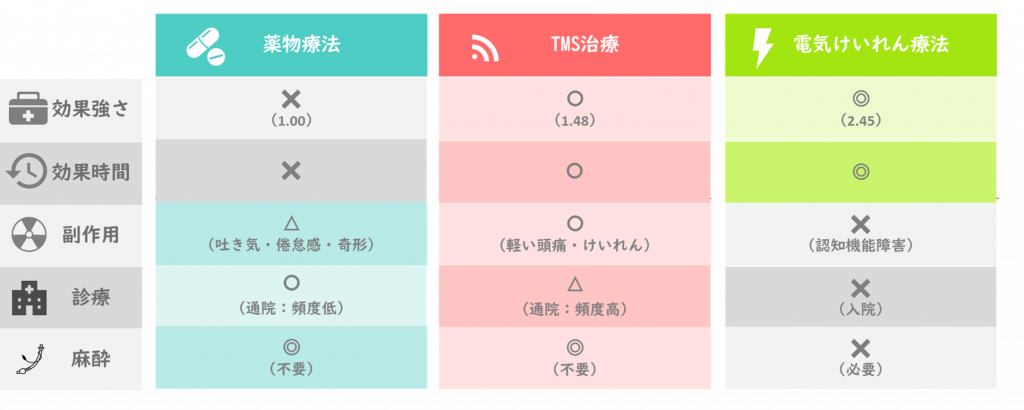

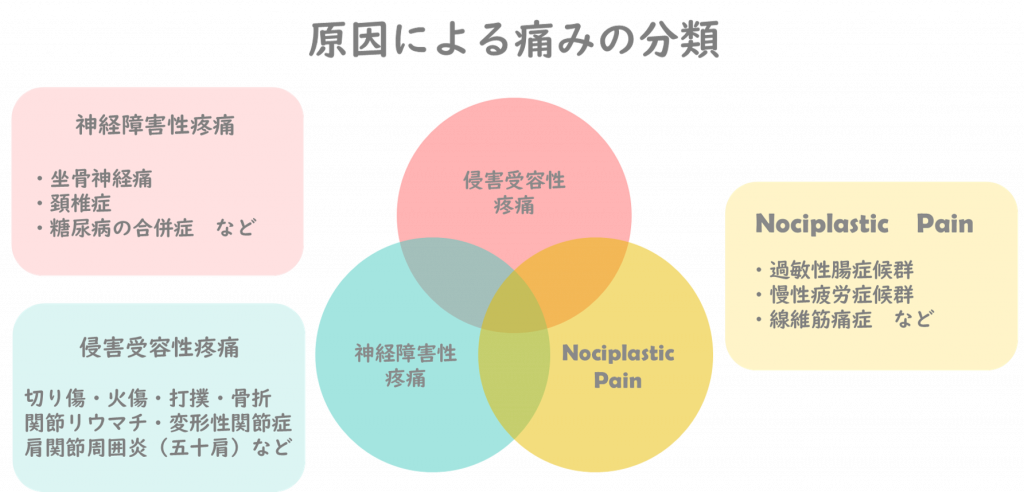

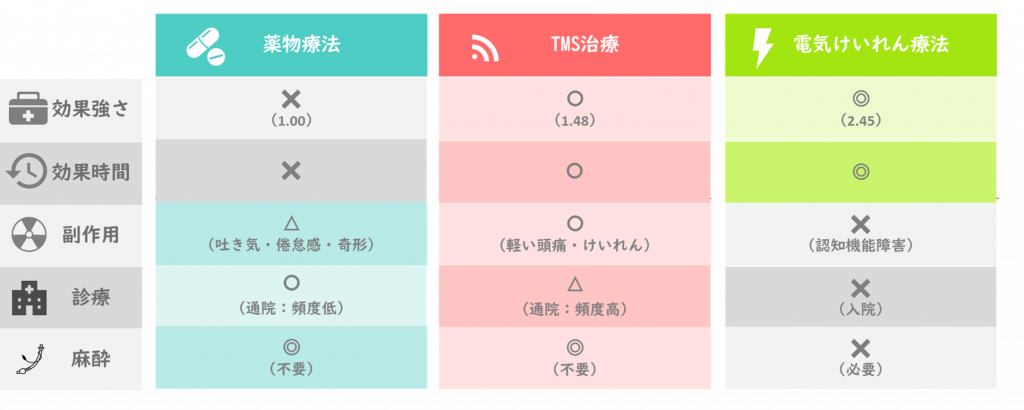

心の不調(うつ病)の治療法

- 薬物治療:抗うつ薬・抗不安薬など

- 電気けいれん療法:頭部に電極を貼り電気を流す

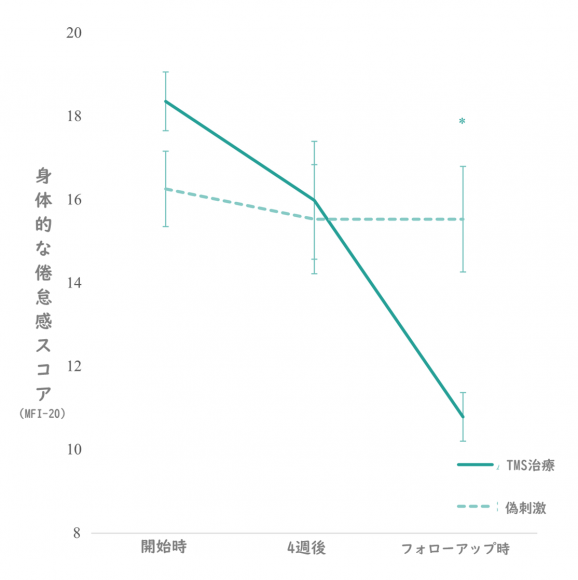

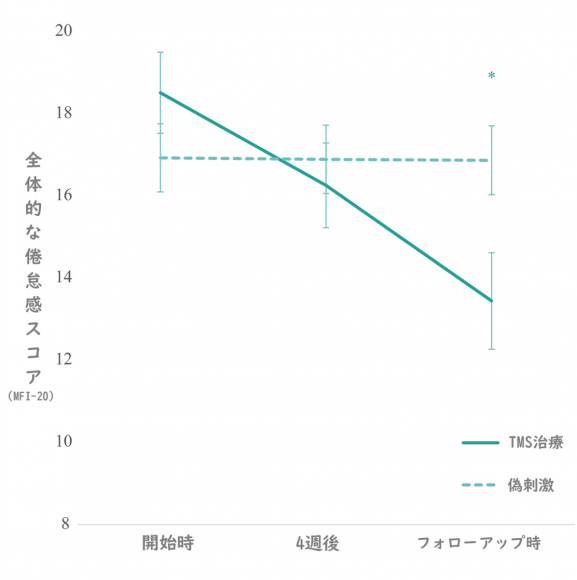

- TMS治療:脳を磁気刺激する治療

副作用が少なく

安全性と効果が高いTMS治療

「お薬が怖い」

「お薬でなかなか改善しない」

という方におすすめです。

以下のお悩みにTMS治療がおすすめです

- 決断力も集中力も低下して仕事に支障が出ている

- 薬の影響が不安・怖い

- 変えないとと思っているのになかなか変えられない。

- メールにやメッセージへ返信したくない

- 疲れやすい、身体がだるい、家で横になっていることが多い

- 寝付きが悪い、グッスリ眠れない、朝すっきり起きれない

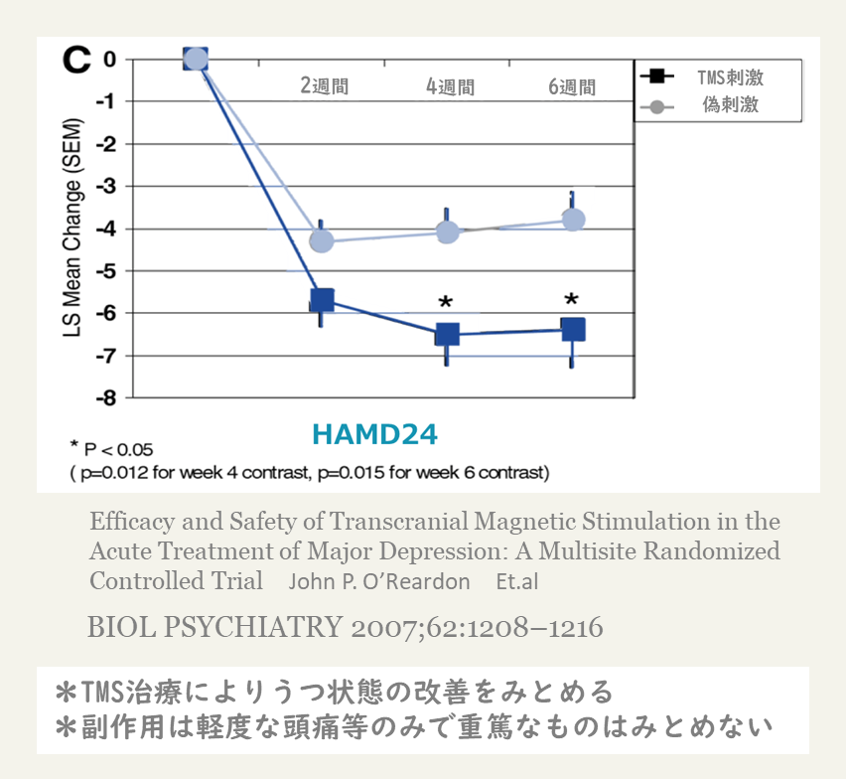

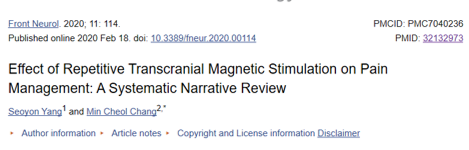

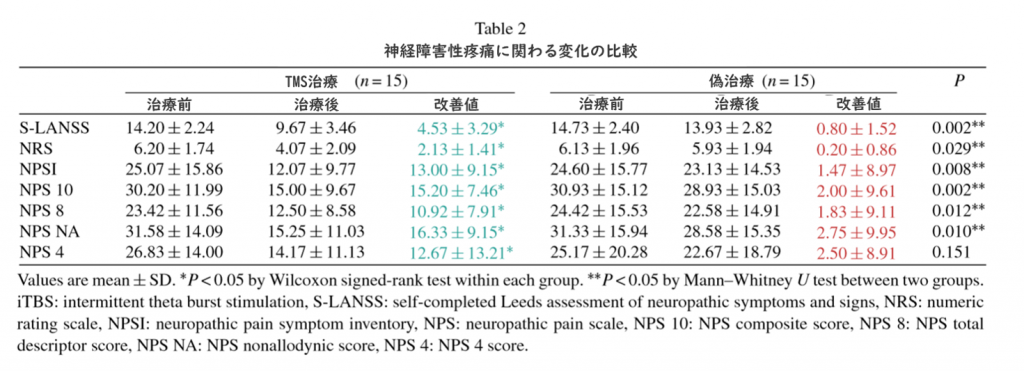

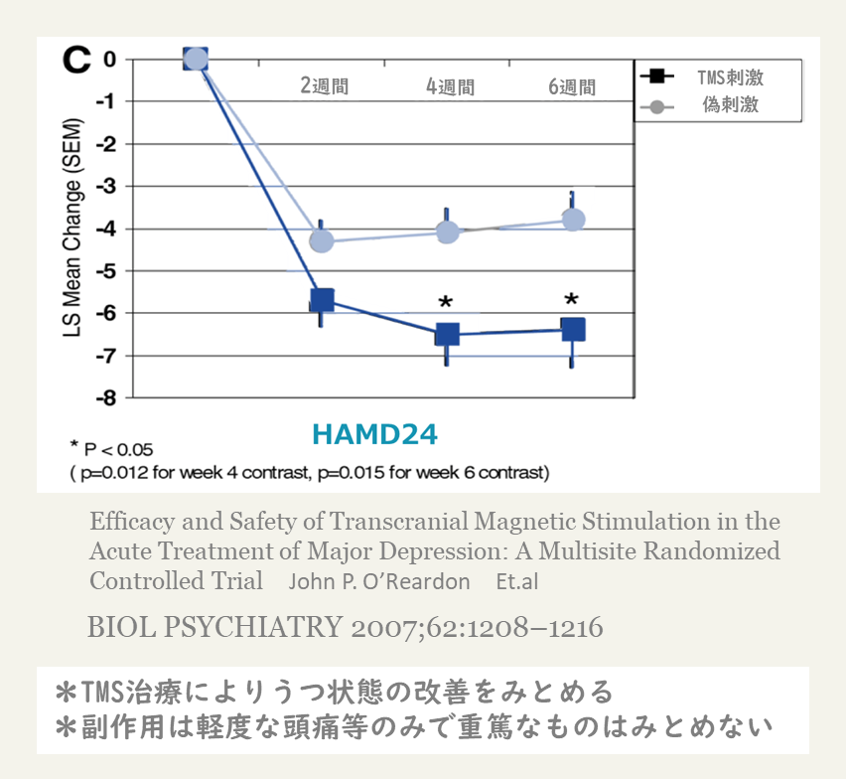

憂うつ気分とTMS治療の文献

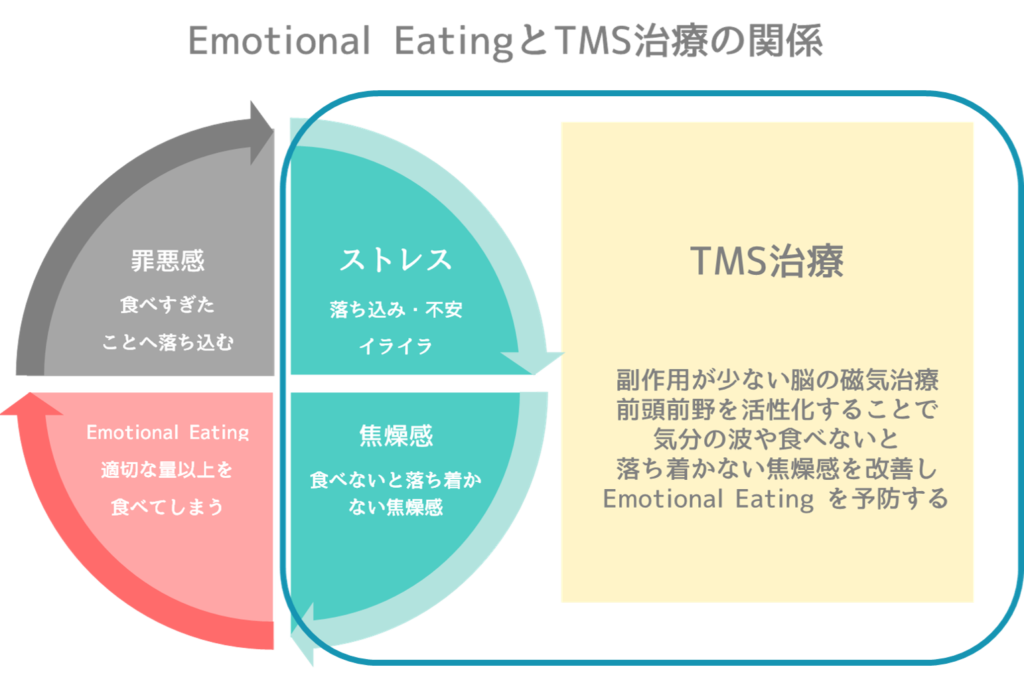

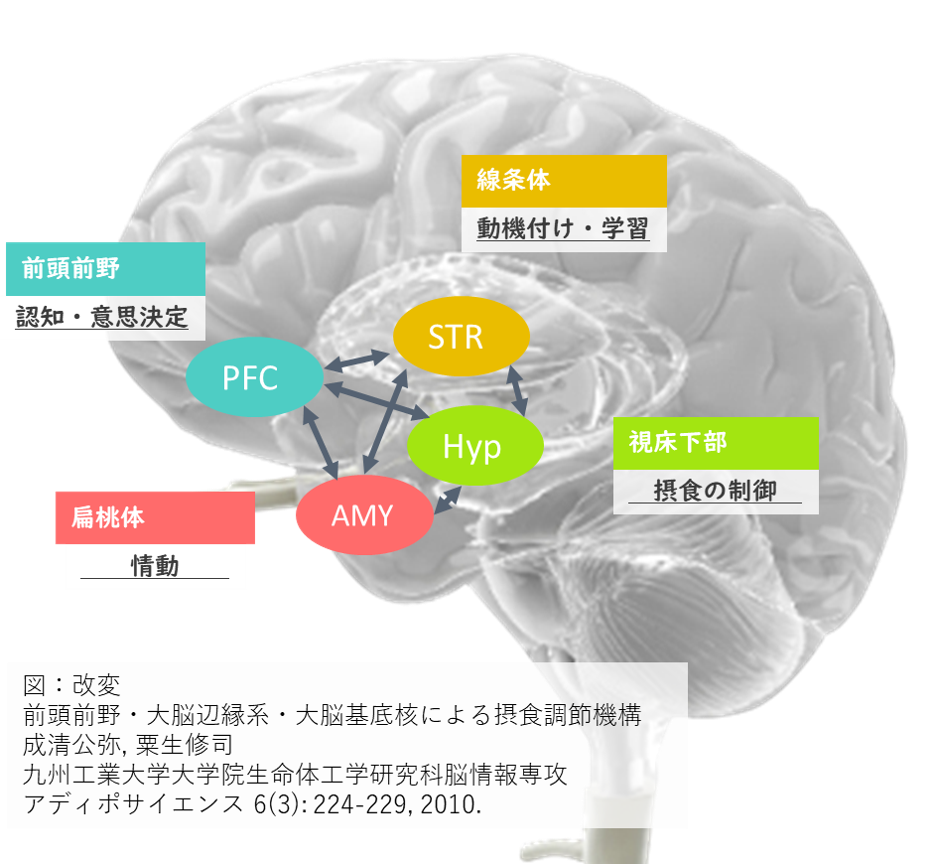

お薬の治療では消化器症状や奇形、認知機能の低下、電気痙攣療法は記憶障害などの認知機能障害が副作用でありますが、TMS治療は軽い頭痛や軽い吐き気など副作用が少ないことが特徴です。

また、お薬よりも抗うつ効果が高い治療として世界ではTMS治療はうつ病の標準治療になっています。

勉強に影響がでるかもと心配する学生さん、仕事の集中力に影響するかもという社会人、妊活や授乳中など女性と子供にも優しい治療です。

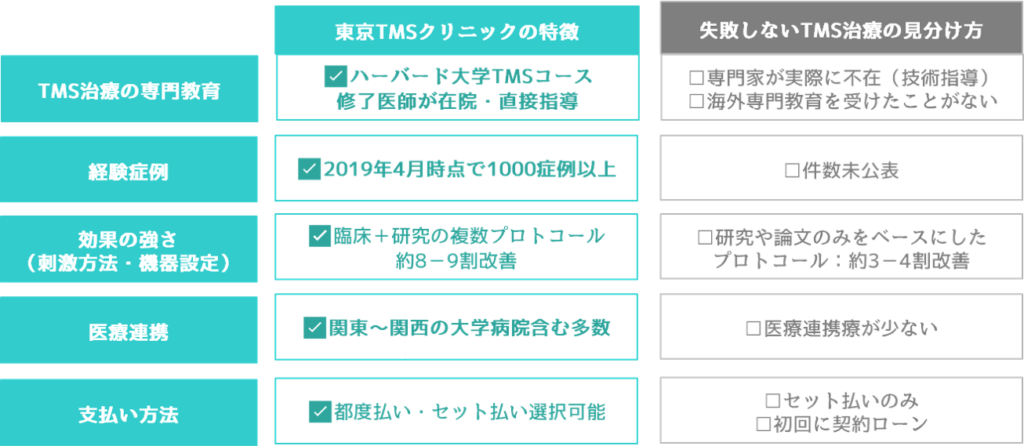

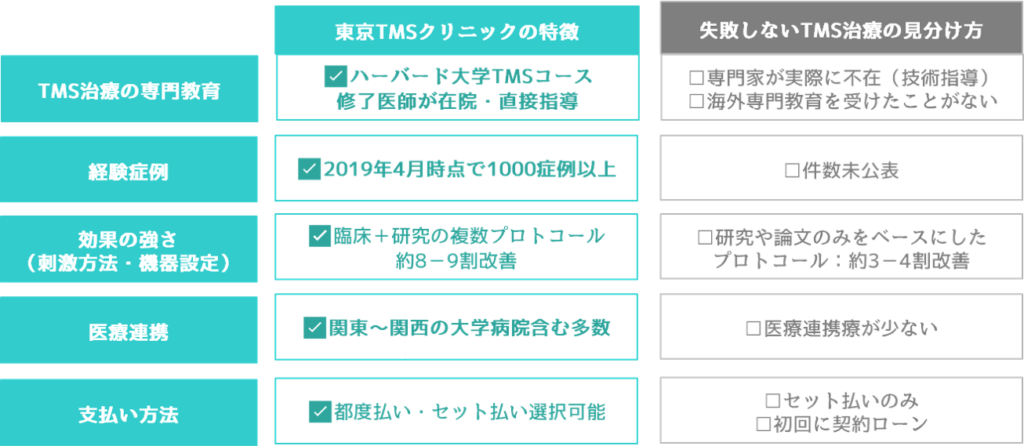

当院の特徴とクリニック比較

どの病院もクリニックも同じTMS治療を行っているわけではありません。TMS治療は2019年6月に保険診療になったばかりでもあり、世界標準にみたないTMS治療の教育水準や少ない経験数など専門性、治療法や医療連携の大きさなど実施する医療機関によって大きく違いが存在します。

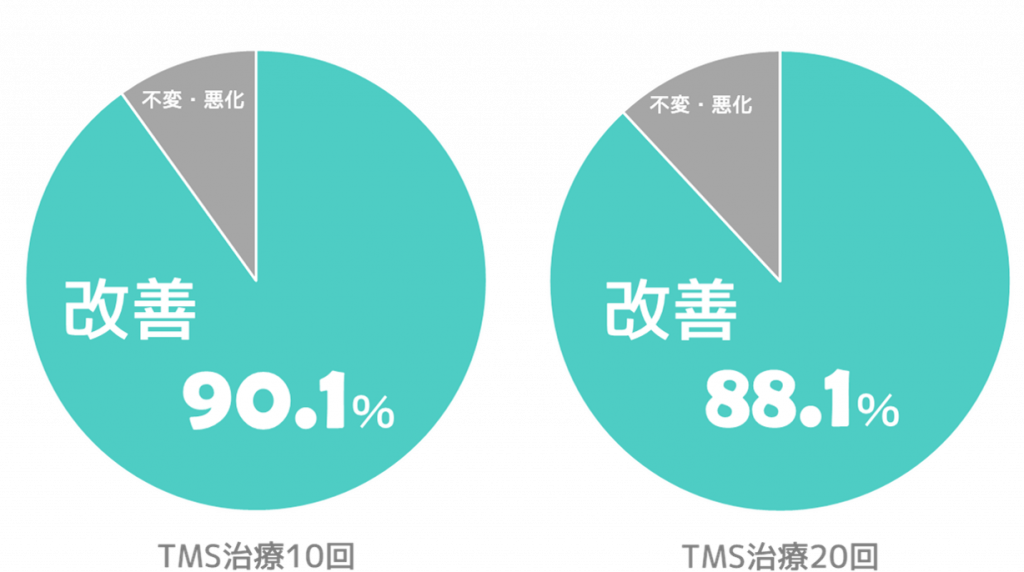

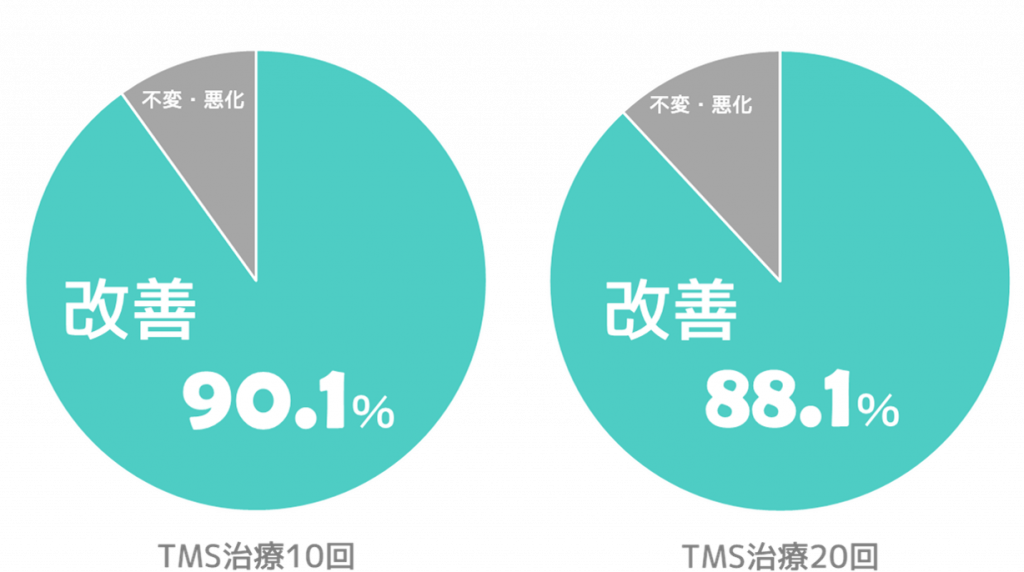

当院のTMS治療効果

研究をもとにしたTMS治療の文献では、一般的にTMS治療は3-4割の効果が認められるとされています。当院では、研究プロトコールではなく、より治療効果を高めるための臨床プロトコールと臨床TMS治療機器を採用しております。「日本人に合わせた世界標準のTMS治療」を行うため日々データを積み重ね分析し治療を改善しています。

※うつ状態と集中力を評価する心理検査

※2020年5月~2021年1月までの全患者結果

コロナうつ症例

18歳男性 文章が頭に入ってこない

受験がせまっており短期集中TMS治療をしたい

高校3年生になってから模試などが多くなり周りの人が成績が上がる一方、成績が伸び悩み受験に焦る気持ちがでてきた。コロナの影響で学校も予備校もオンラインになり、生活リズムがだんだんとお寝坊夜更かしパターンになり、昼夜逆転気味になっていた。模試などで集中した後の脳の疲労が強く、疲れて翌日は過眠傾向になってしまう。模試の前日から寝つきに3時間以上かかってしまい、模試の日は動悸がして頭が真っ白になりパフォーマンスが出せないことを悩んでいた。

初診時 心理検査23 点(10点以上で不安が強い状態)であり、以前は難なく読めた本の内容が頭に入ってこなくなり、問題文を何度も読み直さないと理解できず、受験勉強をしても集中力が続かない状態であった。

10日目には、心理検査5点となり、治療後に頭がすっきりする感じがすると話されていました。13日目には、10分程度で眠れるようになり寝つきが改善し、朝もすっきり起きれるようになり、回復されたと喜ばれていました。

23歳男性 大学の勉強に実が入らず自己嫌悪がどんどんつのる

勉強ができるように頭のモヤをすっきりしたい

大学に入学後すぐにコロナ禍となり、人生で初めての一人暮らしの中、自粛生活が始まった。授業もZOOMで行われるため思い描いていた大学生活ができなくなったことにフラストレーションがたまる一方、大学でサークル活動などができず親しい友人もあまり出来なかった。だんだんとアニメを見てベッドで一日を過ごすようになり、気持ちがふさぎ込んでいった。

久しぶりに家族と会ったときに体重が―6㎏になっており、ネガティブ思考を繰り返す状態であったため家族が心配して当院初診となった。

初診時集中力の心理検査は24点と重度のうつ状態を示しており、大学に入ったのに自分の未来が見えない、勉強をするにも頭にモヤがかかったような感じがしてイライラして手につかない状況だった。

治療開始14日後には、集中力の心理検査は6点と改善を認めており、頭がすっきりして自分のやりたかったことをできることからやりたいと笑顔を見せていた。

その後は月1回の帰省の際にメンテナンスでTMS治療を継続しており、大学2年の進級と共に研究室へ入ることが決まって日々楽しく大学生活を送っていると話されていた。

37歳女性 育児の巣ごもり鬱 生理前の不調(PMDD)

子供や夫に当たりそうな自分が怖い

8歳の息子さんと3歳の娘さんのと旦那さんとの4人暮らしであった。

娘さんが生まれた後半年後には職場へ戻り、営業として、二児の母としてバリバリ仕事をしてきた。

コロナ禍になり、旦那さんも本人もテレワークになり小さな子供もいることから、外出を自粛し家にずっといるようになった。

その後小学校も保育園も閉じてしまい、テレワークをしながらの育児の日々になった。旦那さんも自分も管理職で、慣れないテレワークの中成果を出す必要があった。

忙しい中、子供のごはんをつくったり、洗濯をしたり、忙しいのは同じなのに自分ばかり家事や育児をしているような気がしてイライラが募っていった。自粛生活から3ヶ月後、生理前にイライラが爆発し、小さなことでも理不尽に子供におこってしまったり、旦那さんに当たってしまったりするようになるのを自覚した。

自分で自分の感情をコントロールできなくなったことから不安になり初診となった。

初診時には集中力の心理検査が24点であり、診察中も大事にしている家族にあたる自分が嫌に感じる、妻や母親失格だと自分を責め涙ぐまれていた。

治療開始後5日で集中力の心理検査は13点まで下がり、仕事に集中できるようになり、落ち込みが減ってきたと話されていた。

治療開始後24日目には、生理前の心の不調がなくなり、自分で自分の感情をコントロールでき、感情的に怒るのではなく、いけないことをした時は叱ることができるようになってきたとお話しされていた。

治療開始53日目には集中力の切り替えがしやすくなり、育児も家事も楽しみながらできるようになったと話されていることに加え、旦那さんへ声をかけるハードルが低くなった。嫌な気持ちになる前に一緒に家事ができるようにお願いできるようになったと喜ばれていた。

36歳男性 ウイルス感染後の疲労感・憂うつ感・気力のなさ

ウイルス感染後筋痛性脳脊髄炎疑い

ウイルス感染後から続く体のダルさ、痛み

ウイルス感染で38℃の発熱後、1日で解熱しましたがその後から夜に2時間程度で何度も起きてしまうようになりました。気分も身体もとにかく上がらない状態が続いており憂うつに襲われることが多くなったことがお悩みでした。だんだんと食欲もなくなり、体重も5㎏以上減ってしまい体力がなくなってきて階段を上るのもつらい状態が続いていたことも不安に感じられていました。

当院初診時、憂うつ状態が8点(8点以上で不調を示す)、集中力の低下が21点(8点以上で不調を示す)、不安の状態が10点であり、とくに頭がぼーっとして、意思決定が遅くなっていることが経営の仕事に影響が出ていると相談されていました。

慢性疲労症候群に対するTMS治療を開始し、開始10回目の1週間後には憂うつ状態が4点(8点以上で不調を示す)、集中力の低下が9点(8点以上で不調を示す)、不安の状態が4点となり、集中力が少しずつ上がってきたことと気持ちの落ち込みがなくなったこと、疲労感がなくなり活動がしやすくなったと喜ばれていました。

53歳女性 生活リズム変化によるコロナ鬱

落ち込みや悲しみを回復させ活動レベルを取り戻したい

新型コロナが流行する以前は多忙な仕事もこなして活動的に生活していました。しかしながら、コロナ禍で 働き方が変わり自宅で仕事することが増えたことから、睡眠リズムが崩れてしまいました。目覚めが辛く、日中にもウトウトしてしまいなかなか仕事に集中できないと悩まれていました。精神科にいくと薬を処方されそうで、受診に強い抵抗がありながらも、どんどん状態が悪くなってしまうのではないかと心配も募っていました。

感情も不安定となり、知り合いのご主人が仕事を辞めた話を聞いて自分のことのように落ち込んでしまうような状態となったことから当院へ初診希望となりました。

初診時の集中力の心理検査は12点と中等度の鬱状態を認めており、治療終了後には、心理検査では7点まで改善し、1日中の不安が、数時間程度に抑えられるようになってきたと喜ばれておりました。ぐるぐる思考も改善し集中力も戻ってきたということです。その後、治療を行いながらさらに改善をみとめ、現在では元のように明るく仕事をできる状態になっています。

まとめ

「身体が資本」といいますが、今後の見通しがたたない今だからこそ、自分の心身を整え、いざというときに対応できるようにすることが大事です。見えない将来を思って不安を募らせるよりも、日々の生活を楽しみ、今できることは何かを考え、生活と体調を整えることをまず意識してみてください。ただ、自分で自分の心身がコントロールできなくなった時には、医療機関に早めにご相談ください。

→憂うつ状態に対するTMS治療

→よく眠れない状態に対するTMS治療

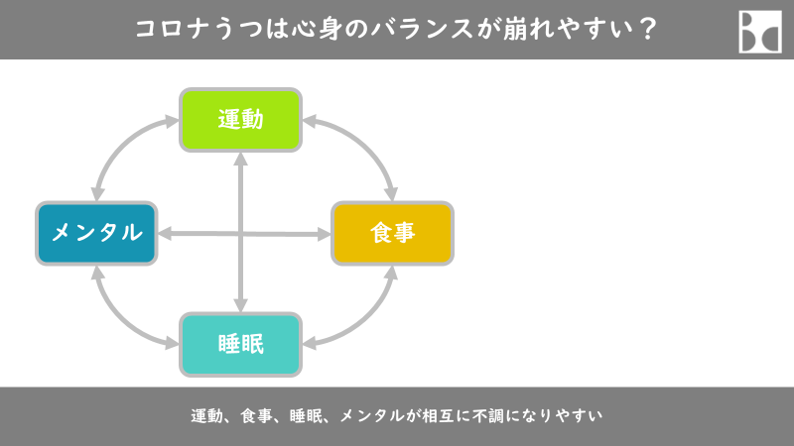

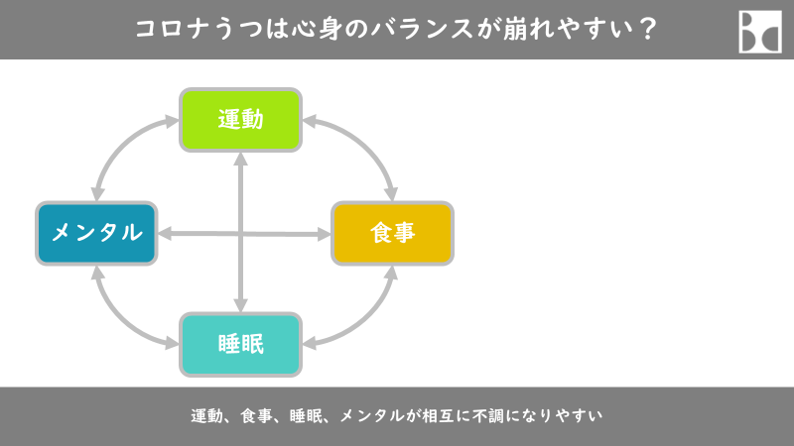

コロナうつの原因:~「運動、食事、睡眠、メンタル」が相互に関わる~

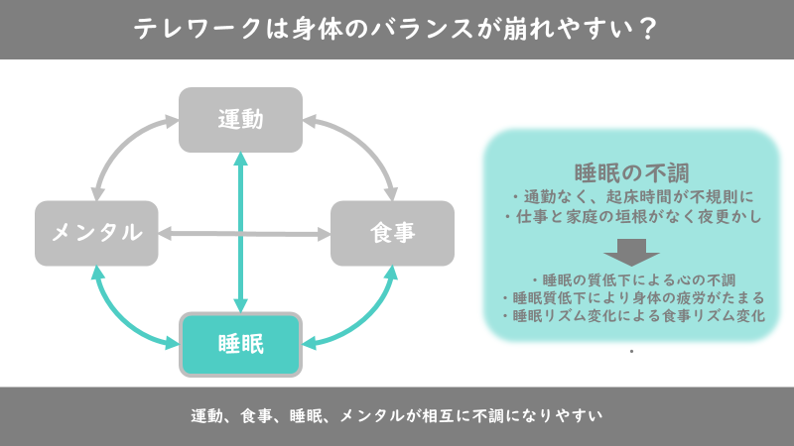

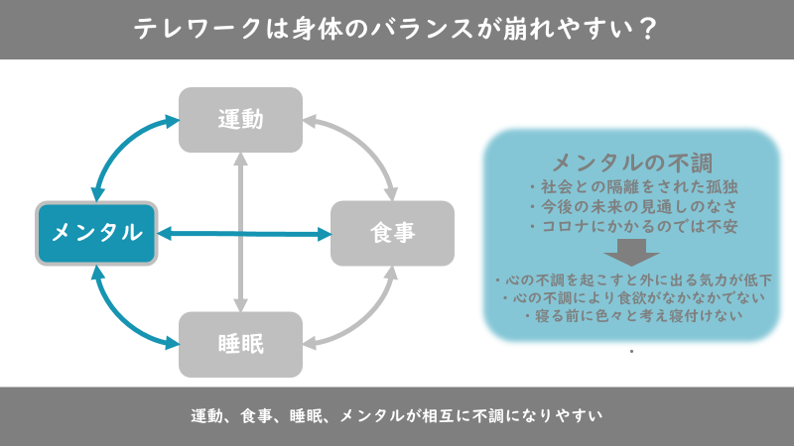

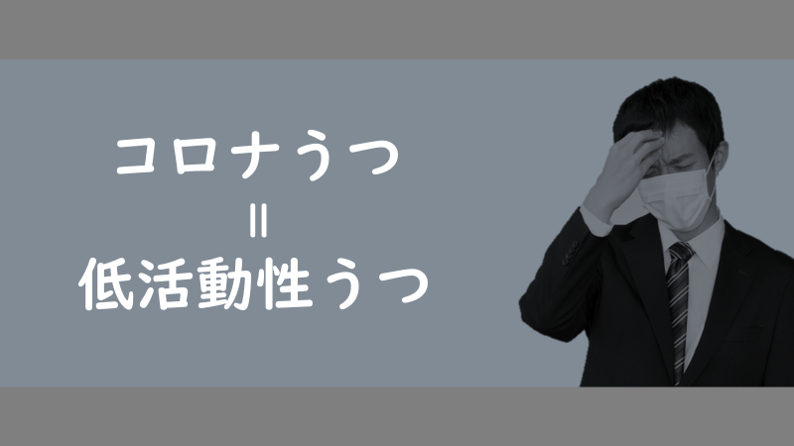

コロナうつは、感染への不安、社会経済の不安、外出自粛が相互に関わりあい、低活動性うつになっていると考えられます。感染への不安だけでなく、社会経済の不安として将来の不透明さや失業率の増加による無力感、経済的困窮、自己効力感低下などが生じ、外出自粛により、家族関係の変化、コミュニケーションの変化、労働環境の変化、逃げ場の喪失などが関係し、心の波が生じやすくなります。心の波が生じやすいのに加え、生活リズムの変化による運動、食事、睡眠などの生活の低活動がさらに重なることで身体の波も起こります。これらが全て関わり合い、うつ状態になりやすくなります。

困難には、「自分で対応できるもの」、と「自分で対応できないもの」があります。自分で対応できないものを対応しようとすると心の不調になりやすくなります。まずは、「自分で対応できるもの」、生活リズムを整えることから始めましょう。

テレワークの日と出勤の日で起床時間がズレたり、人と会うことができなくなって会話や笑顔が減ったり、運動不足になるなど、通学や通勤の変化でも心身に影響が出ます。

ここでは、なぜ低活動になり生活リズムが崩れると相互に崩れやすいかをお伝えします。

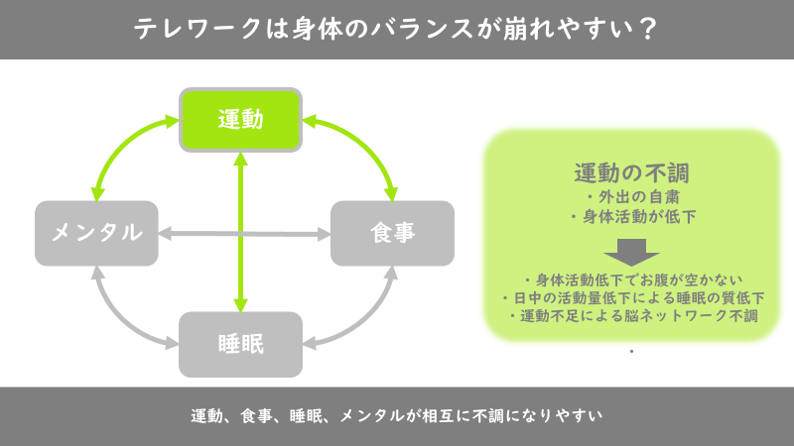

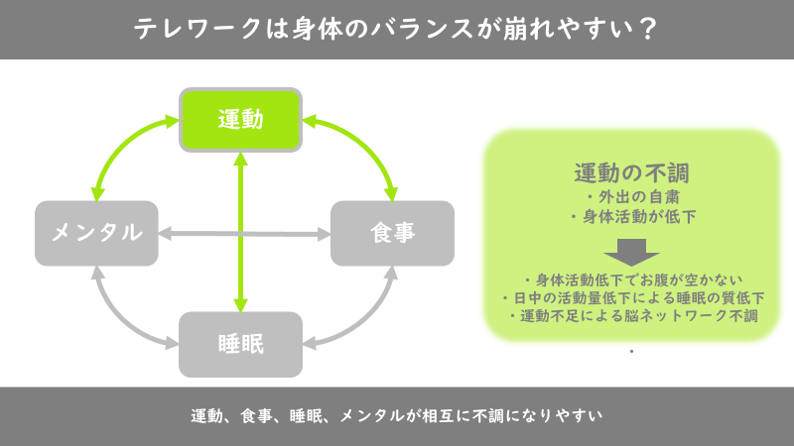

「運動」が崩れると、「食事、睡眠、メンタル」が崩れる

まずは、運動からみてみましょう。外出の自粛や、通勤などがないため身体活動が低下しやすくなります。

身体活が低下すると身体を動かさないので、お腹が空かない。日中の活動が低下することで脳の疲労ばかりたまり、身体の疲労がたまりにくいため、睡眠の質が低下します。そして、運動をしなくなると脳のネットワークがぐるぐる思考、うつ状態のデフォルト・モード・ネットワークになりやすくなるため、イライラ、不安がつのりやすくなります。

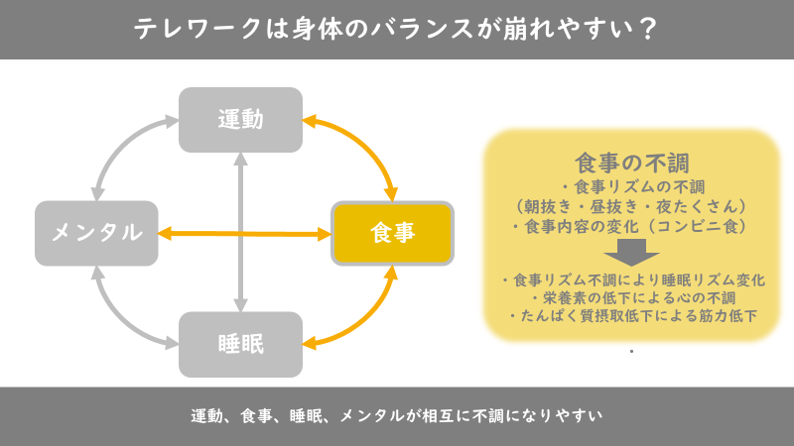

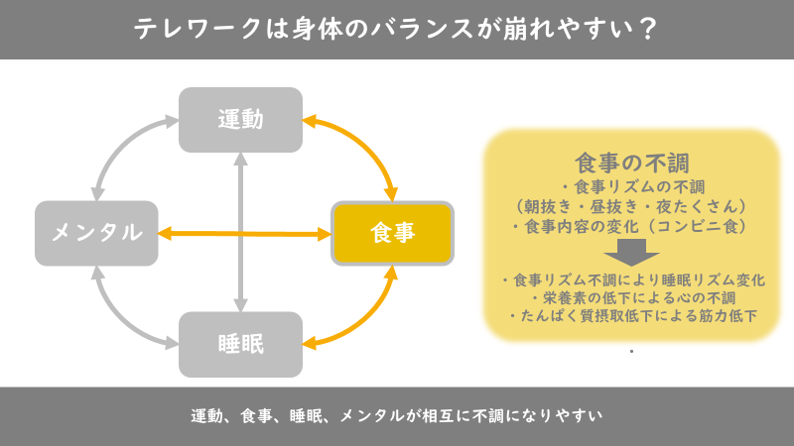

「食事」が崩れると、「運動、睡眠、メンタル」が崩れる

次に、食事です。通勤など、決められた時間がないため朝ごはんを取らなくなりがちになります。また、仕事に集中するとお昼をとらずにそのまま仕事をしたり、夜更かしをしがちになるので、夜遅くにご飯をたべたりします。そして、テレワーク前は帰り道にスーパーによって野菜や新鮮なお肉や魚などを買って調理することもあったかもしれませんが、出来合いのものや即席めんなどで終わらしてしまうこともあるかもしれません。

食事リズム、特に朝ごはんは空腸を刺激し、身体の末梢の体内リズムを整えること、そして脳の体内時計も整えるため、朝ごはんの時間がずれると、身体全体のリズムが乱れ、睡眠もリズムがみだれがちになります。また、脳の神経伝達物質は食事からとった栄養から作られるため、心の不調にもつながりやすくなります。そして、野菜やタンパク質が少なくなり、炭水化物や脂質が増加しやすいため、たんぱく質不足により筋力低下になる可能性もあるかもしれません。

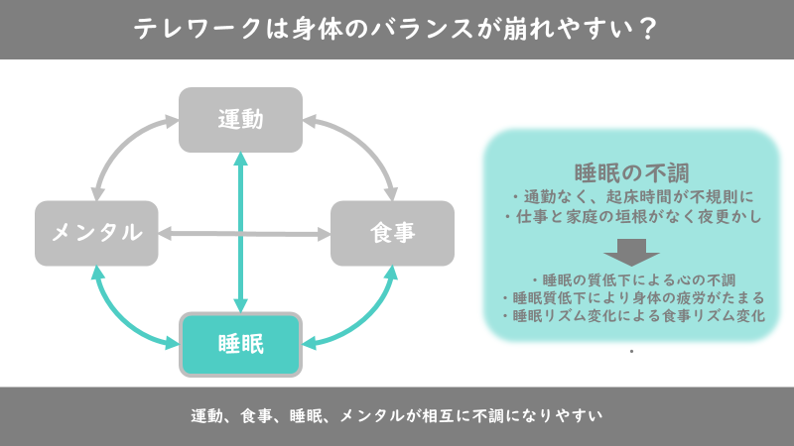

「睡眠」が崩れると、「運動、食事、メンタル」が崩れる

通勤がなく、起床時間が不規則になりがちなことから睡眠の不調になりやすいです。また、仕事と家庭の垣根がなくなることで夜遅くまでPCや携帯をいじってしまうなど夜更かしをしやすい状態にあります。

睡眠が不調になると、脳を休めるのは睡眠ですので集中力低下、不安が強くなる等心の不調になりやすくなります。睡眠の質が低下すると、身体の疲労もとれにくく、だるくて動きたくない…など運動にも影響します。そして、前述のとおり体内時計は相関しますので、睡眠リズムの変化により、食事リズムの変化がおこり、食の不調も起こりやすくなります。

コロナ禍は「お寝坊夜ふかし型」睡眠相後退障害になりやすい

睡眠相後退障害は、極端な遅寝遅起きが続き、遅刻する、日中に強い眠気を感じるなど生活に支障が出てしまう病気です。

人間は24時間以上の体内リズムを持っていますので、遅寝遅起きになりやすいです。

特に日本人は勤務時間外でもメールを返しがちで、夜遅くまで仕事をしてしまうことから緊張が解けず入眠しにくい原因になります。

ウーマンウェルネス研究会は新型コロナの感染拡大後、睡眠の質が悪化した人に原因を聞いたところ約4割が「遅寝遅起きの習慣化」をあげています。

まずは朝に太陽の光をあびて、よるは強い光を避けてリラックスしてみましょう。なかなか改善せず悩まれるようであれば、当院では睡眠相後退症候群に対し、特化した専門的なカウンセリングをご紹介します。

お薬は処方いたしませんのでご注意ください。

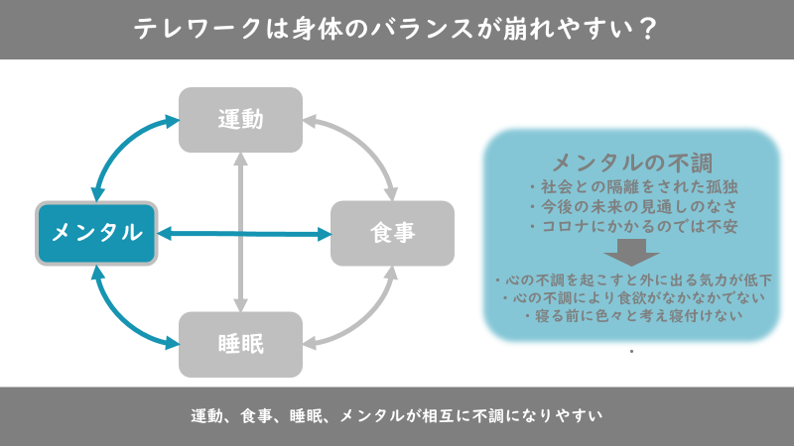

「メンタル」が崩れると、「運動、食事、睡眠」が崩れる

最後にメンタルの不調、テレワークにより社会との隔離をされた状態になり、孤独を感じがちになります。また、連日の放送でコロナウイルスに自分もかかっているかもしれない。家族がかかったら?友人が、大切な人がかかったらどうしよう…などと不安になりやすい状態です。

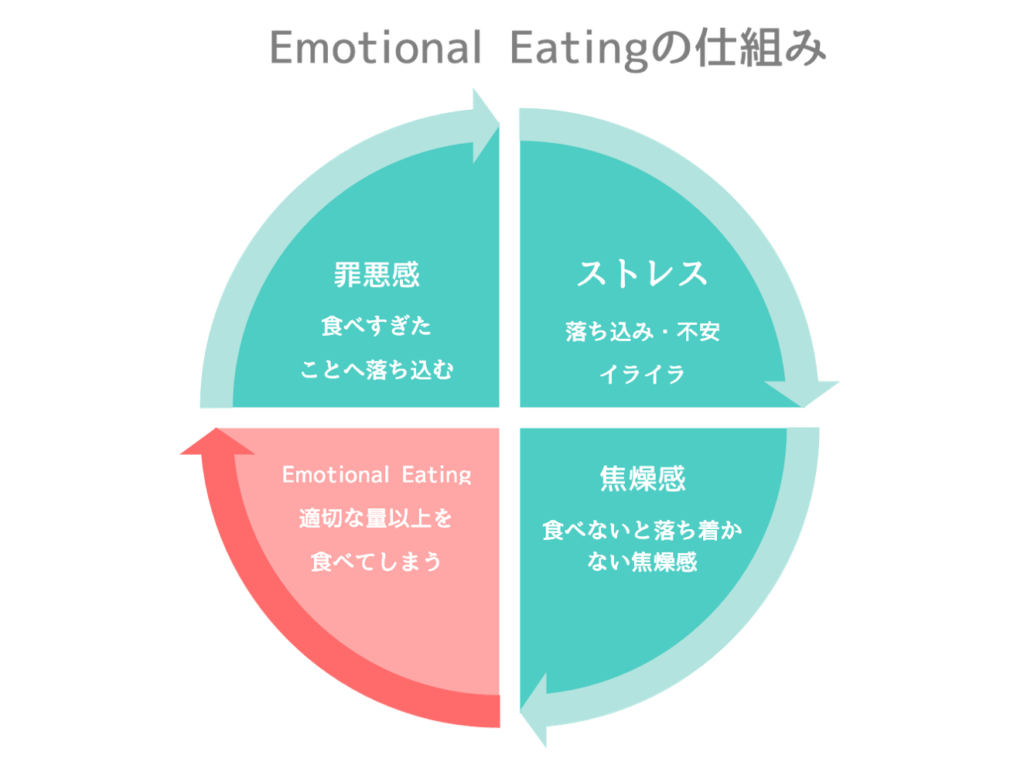

心の不調をおこすと、外に出る気力が低下してしまいます。また、食欲も低下したり逆にストレスで過食傾向になったりもします。寝る前に色々と思考がとまらなくなり、ぐるぐる思考で眠れない…という相談も最近ではよく受けます。

コロナうつ解消法・対策法

- 朝起きる時間を一定にする

- 起きて2時間以内に日光を30分浴びる

- 寝る2~3時間前からデジタルデトックス

- 寝る90分前にお風呂に入る

- 寝る直前まで業務メールを確認しない

- 不安を覚えるニュースを見すぎない

- 蒸しタオルで目元を温める

- 午後15時以降に昼寝をしない

- 夜にカフェインをとらない

- 通勤時間にお散歩をする

- 食事はタンパク質を多めにとる。

- 夕方に筋トレをする

コロナ禍が起こす「お寝坊夜ふかし型」睡眠相後退障害

睡眠相後退障害は、極端な遅寝遅起きが続き、遅刻する、日中に強い眠気を感じるなど生活に支障が出てしまう病気です。人間は24時間以上の睡眠リズムを持っていますので、自然と遅寝遅起きになりやすいです。特に日本人は勤務時間外でもメールを返しがちで、夜遅くまで仕事をしてしまうことから緊張が解けず、夜遅くまでの仕事は入眠しにくい原因になります。ウーマンウェルネス研究会は新型コロナの感染拡大後、睡眠の質が悪化した人に原因を聞いたところ約4割が「遅寝遅起きの習慣化」をあげています。まずは朝に太陽の光をあびて、よるは強い光を避けてリラックスしてみましょう。

睡眠相後退障害とうつ

睡眠相後退障害は、「お寝坊夜ふかし」をしやすい特に受験生や大学生、新入社員に多くみられます。一方、朝起きれないのはうつ病の兆候である可能性もあります。睡眠相後退症候群とうつを同時に発症することもあるため、それぞれの対処が必要です。睡眠相後退症候群は医療の対象となることがあまり知られておらず、ただのナマけとして考えられてしまうこともありますが、医療の対象となります。まずはお気軽にご相談ください。

コロナうつとは?わかりやすく解説しています

かわらぼ

動画 医師による最先端の健康チャンネル

専門医が語る”コロナうつ”の3つの黄信号 「2回目の緊急事態宣言下は女性が危ない」 | ENCOUNT

コロナ禍で”メンタルヘルス”を整える3つのポイント | 医療・介護従事者のためのNewsコラム ソラストオンライン

育児相談のできるサービス

公益財団法人母子衛生研究所

ズームで保健師らに個別相談 最大30分

オンライン母子保健相談室+

森永乳業

保健師らの電話相談妊娠中~就学前のお子さんをもつ家族対象

エンゼル110番

江崎グリコ

看護師、臨床心理士らが対応 専門医を交え3者通話も可能

こペポンのココロとカラダの健康無料電話相談室

ベビカム

おもちゃの選び方や歯のケアなどズームをつかった専門家講座

オンラインベビカム両親学級

「コロナで生活困った…」こんな相談窓口あります

働く人、職場の問題:全国労働組合連合

給料未払いや派遣切りなどの問題・パワハラ・セクハラの対応など、働く人の問題を幅広く相談できます。フリーランスからの相談も受けています

電話:0120-378-060

法律相談:日本弁護士連合会

法的な悩みごとについて相談できます。下記の番号か弁護士との面談予約などに繋がります

個人:0570ー783ー119

時間は弁護士会による 相談料は概ね30分5500円

事業者:0570-001ー240

平日10時~12時 13時~16時 一部地域を除き初回30分の相談無料

事業経営・保険料・税金の問題:全国商工団体連合会

事業主・フリーランスの事業支援制度・給付金制度などの相談にのってくれます。保険料、税金の滞納問題などもサポート

DV相談:内閣府・DV相談プラス配偶者やパートナーから受けている様々な暴力への対応を相談できます

電話:0120-279-889